Hydrogéologie de la République centrafricaine: Difference between revisions

No edit summary |

No edit summary |

||

| Line 160: | Line 160: | ||

D'autres statistiques sur l'eau et les statistiques connexes peuvent être consultées dans la [http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en base de données principale d'Aquastat]. | D'autres statistiques sur l'eau et les statistiques connexes peuvent être consultées dans la [http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en base de données principale d'Aquastat]. | ||

<sup>1</sup> Plus d'informations sur [http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use_agr/index.stm les statistiques pour l'utilisation de l'eau d'irrigation et les exigence d’irrigation] | <sup>1</sup> Plus d'informations sur [http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use_agr/index.stm les statistiques pour l'utilisation de l'eau d'irrigation et les exigence d’irrigation] | ||

==Géologie== | |||

Cette section fournit un résumé de la géologie de la République centrafricaine. Plus d’informations sont disponibles dans le rapport [http://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/fulldetails.cfm?id=AGLA060032 «Les eaux souterraines d’Afrique du Nord et de l’Ouest»] (1988) (voir la section de Références ci-dessous). | |||

La carte géologique montre une version simplifiée de la géologie à l'échelle nationale, basée sur une cartographie d'échelle de 1: 5 000 000 (voir la [[Geology | Section des Ressources géologiques]] (en anglais) pour plus de détails). | |||

Une autre carte géologique est disponible dans le rapport de [http://pubs.usgs.gov/sir/2010/5043/pdf/sir2010-5043.pdf Chirico et al.] (2010). Une grande partie de l'information sur la géologie ci-dessous est dérivée de ce rapport. | |||

[[File:CentralAfricanRepublic_Geology2.png | center | thumb| 500px | Géologie de la République centrafricaine à l'échelle de 1:5 million. Basé sur la carte décrite par Persits et al. 2002 / Furon et Lombard 1964. Pour plus d'informations sur le développement de la carte et les ensembles de données, voir la [[Geology | page de ressource géologique]] (en anglais).]] | |||

'''Résumé''' | |||

La majeure partie du pays repose sur des roches cristallines du socle précambrien métamorphique du Bouclier Africain. | |||

Les roches plus récentes ne couvrent qu’environ un quart du pays, principalement à l’ouest et au nord, et des zones plus petites à l’extrême sud. Elles comprennent de petits affleurements de grès paléozoïques; des formations de grès mésozoïques; des formations de grès tertiaires; et les dépôts lacustres et alluviaux quaternaires. | |||

{| class = "wikitable" | |||

|+ Environnements géologiques | |||

|Formations Clés||Période||Lithologie | |||

|- | |||

!colspan="4"|Quaternaire | |||

|- | |||

|Dépôts lacustres, alluvions, latérite / ferricrète | |||

||Quaternaire | |||

||Les dépôts quaternaires sont répandus dans le bassin du Lac de Tchad au nord, comprenant des alluvions et des dépôts lacustres néo-tchadiens ou récents avec d'épaisses couches d'argiles récentes (Chirico et al. 2010, Nations Unies 1988). On observe également des alluvions dans les vallées fluviales à travers le pays, ainsi que des dépôts quaternaires non consolidés qui remplissent les dépressions et les zones marécageuses du Bassin de Sangha (Nations Unies, 1988). | |||

L'altération chimique tropicale a créé de larges encroûtements latéritiques et ferricrétiques à travers le pays, dont l'épaisseur peut atteindre jusqu'à 40 m (Chirico et al. 2010). | |||

|- | |||

!colspan="4"|Roche Sédimentaire phanérozoïque | |||

|- | |||

|Tertiaire | |||

||Grès de Bambio (au sud); Formations du Continental Terminal (nord) | |||

||Au nord, il y a des formations de type continental terminal dans le Bassin du lac de Tchad, qui forment de petits plateaux distincts et comprennent des grès ferrugineux, du sable et des cuirasses formant la bordure du bassin du Lac de Tchad (Chirico et al. 2010, Nations Unies 1988). | |||

La formation de Grès de Bambio, constituée de grès silicifiés, s’affleure dans une petite zone du sud-ouest et recouvrant le grès de Carnot (Chirico et al. 2010, Nations Unies 1988). | |||

|- | |||

|Crétacé probable | |||

||Formations de grès de Carnot et de Mouka Ouadda; petits affleurements au nord | |||

||Les roches sédimentaires mésozoïques, d'âge probablement, principalement ou entièrement Crétacé, forment des séquences épaisses continentales reposant avec une discordance angulaire sur le complexe du socle, dans deux affleurements formant des plateaux distincts. | |||

À l'ouest, les grès de Carnot, d'origine essentiellement fluviale, avec quelques dépôts lacustres. Ils comprennent une succession de conglomérats, de grès et de mudstones qui pouvant atteindre 300 à 400 m d'épaisseur (Censier 1990, Chirico et al. 2010). | |||

À l'est, les grès de Mouka Ouddda, également d'origine fluviale, ont généralement une épaisseur inférieure à 500 m. Ils comprennent des couches de grès et de conglomérat (Chirico et al. 2010). | |||

|- | |||

|Formations de Mambéré et de Kombélé | |||

||Paléozoïque | |||

||Les deux principales formations paléozoïques sont la formation de Mambéré à l'ouest du pays et la formation de Kombélé à l'est, toutes les deux sont d'origine glaciaire (Censier et Lang, 1992, Chirico et al., 2010). La formation de Mambéré est une tillite composée de tills basaux et d'écoulements ainsi que de dépôts glaciaires remaniés et dérivés de grès, de grès conglomératiques et de siltite stratifié, des lentilles et des blocs isolés. La formation de Kombélé est une tillite conglomératique composée de sédiments d'épandage glaciaire. Les formations de Mambéré et de Kombélé ont généralement une épaisseur comprise entre 30 et 50 m et sont recouvertes en discordance par des formations de grès crétacé. L'étendue totale des formations paléozoïques est inconnue, car elles sont recouvertes par des formations plus récentes (Chirico et al. 2010). | |||

|- | |||

!colspan="4"| Socle cristallin | |||

|- | |||

|Roches intrusives ignées | |||

||Protérozoïque-Cambrien | |||

||Intrusions basiques discontinues, comprenant de grandes masses de granite batholithique (par exemple le plateau de Bouar et le mont Yade) et des veines doloritiques (par exemple en amont de la région de Bangui et de Nola) (Nations Unies 1988). | |||

|- | |||

|Y compris les formations de carbonate de Bimbo et Fatima dans la région de Bangui | |||

||Protérozoïque | |||

||Pas largement métamorphisé. Ces roches recouvrent le complexe de base et elles sont subdivisées en trois unités: une unité supérieure avec une série de schistes, quartzites, calcaires et grès; une unité centrale constituée principalement de formations carbonatées avec un conglomérat glaciaire à la base; et une unité inférieure représentée par des quartzites alternant avec des schistes séricitiques (Nations Unies 1988). Les calcaires et les autres formations de carbonates, notamment les calcaires et les dolomies dolomitiques (UNICEF 2010), jouent un rôle important dans le potentiel des eaux souterraines. | |||

|- | |||

|Socle granitique-gneissique | |||

||Archéen | |||

||Un complexe de base subdivisé en deux groupes: un groupe supérieur formé de quartzites et de schistes; et un groupe inférieur formé de gneiss, de micaschistes, d'amphibolites, de granulites, de migmatites et de granites anatectiques (Nations Unies 1988). | |||

|} | |||

Revision as of 16:48, 6 December 2018

L'Atlas de l'eau souterraine en Afrique >> Hydrogéologie par pays >> Hydrogéologie de la République centrafricaine

Cette page et encore en developpement

Les informations textuelles de cette page sont extraites des publications répertoriées dans la section Références au bas de cette page. Si vous avez des informations à mettre à jour sur l'hydrogéologie de la République centrafricaine, veuillez nous contacter.

Avec une histoire ancienne d'installation et de commerce sur des milliers d'années, la région de l'actuelle République centrafricaine (RCA) a été impliquée dans divers trafics d'esclaves aux XVIe et XVIIe siècles et la traite négrière américaine au XVIIIème siècle. À la fin du XVIIIème siècle, la France colonisa une partie de la région sous le nom d'Ubangi-Shari et, en 1920, devint une partie de l'Afrique équatoriale française. Les colonisateurs français ont établi des plantations de cultures d'exportation et construit des moyens de transport et une industrie utilisant le travail forcé. La République centrafricaine indépendante a été créée en 1959. Les multiples changements de régime intervenus depuis l'indépendance, notamment la tentative d'instaurer une monarchie, ont crée de troubles prolongés dans le pays, qu'ils soient politiques, civils ou militaires. Depuis 2012, ils ont un ton religieux, avec des conflits entre des groupes musulmans et chrétiens.

La République centrafricaine a l’un des taux de PIB et d’indices de développement humain (IDH) les plus bas dans le monde depuis 2000. Les diamants constituent la principale exportation. Ils représentent jusqu’à 55% des recettes d’exportation officielles, avec un commerce illicite supplémentaire considérable. L'agriculture de subsistance, avec la vente périodique de cultures excédentaires, est la base de l'économie nationale et assure la subsistance de la plupart des gens. Le coton est la principale culture exportée. L'hydroélectricité est le principal moyen de production d'électricité.

La RCA dispose de ressources en eau relativement abondantes, avec de fortes précipitations annuelles et de nombreux grands cours d'eau pérennes. Cependant, les précipitations et les ressources en eau de surface ne sont pas distribuées de manière uniforme dans tout le pays et en toutes saisons, et les infrastructures d'approvisionnement en eau sont médiocres en raison d'années de conflit et de la faible capacité de développement. La plupart des gens dépendent des eaux souterraines pour l'approvisionnement en eau lors de la saison sèche pour usages domestiques ou autres, souvent à partir de puits traditionnels et non protégés.

Auteurs

Dr Kirsty Upton, Brighid Ó Dochartaigh British Geological Survey, Royaume-Uni

Dr Imogen Bellwood-Howard, Institute of Development Studies, UK

Traduit par Ahmed Zeggan, azeggan translation, Edinbourg, Royaume-Uni.

Merci de citer cette page comme suit: Upton, Ó Dochartaigh et Bellwood-Howard, 2018.

Référence bibliographique: Upton K, Ó Dochartaigh BÉ and Bellwood-Howard, I. 2018. Africa Groundwater Atlas: Hydrogeology of Central Africa Republic. British Geological Survey. Consulté le [date à laquelle vous avez accédé à l’information].

Termes et conditions

L'Atlas des eaux souterraines d'Afrique est hébergé par le British Geological Survey (BGS) et contient des informations provenant de sources tierces. Votre utilisation des informations fournies par ce site est à vos risques et périls. Si vous reproduisez des diagrammes qui incluent des informations de tiers, veuillez citer à la fois l'Atlas des eaux souterraines d'Afrique et les sources tierces. Consultez les conditions d'utilisation pour plus d'informations.

Cadre géographique

Général

La majeure partie de la République Centrafricaine est constituée de savanes plates ou vallonnées, situées à environ 500 m au dessus du niveau de la mer. Les plateaux ont été formés par l'érosion, des inselbergs occasionnels formant des zones isolées de terre plus élevées. Au nord-est et au nord-ouest se trouvent deux petites chaînes de montagnes atteignant plus de 1 300 m. Une crête d'altitude entre les deux chaînes de montagnes forme une frontière entre le bassin du lac de Tchad au nord et le bassin du Congo au sud.

| Capitale | Bangui |

| Région | Afrique Centrale |

| Pays frontaliers | Tchad, Soudan, Soudan du Sud, République démocratique du Congo, République du Congo, Cameroun |

| Superficie totale * | 622 980 km2 (62 298 000 ha) |

| Population estimée (2015)* | 4 900 000 |

| Population rurale (2015)* | 2 977 000 (61%) |

| Population urbaine (2015)* | 1 923 000 (39%) |

| Indice du développement humain des Nations Unies [le plus haut = 1] (2014)* | 0,3501 |

* Source: FAO Aquastat

Climat

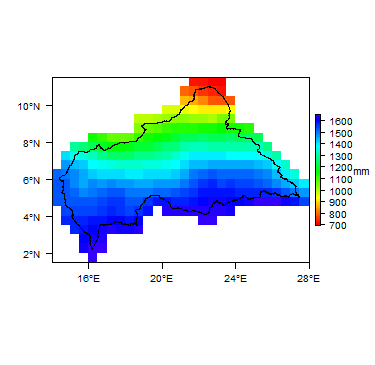

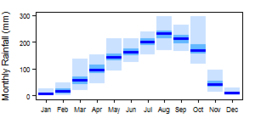

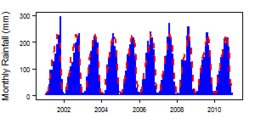

La République centrafricaine a un climat tropical à semi-aride, avec des précipitations annuelles moyennes allant de 1 700 mm au sud à 700 mm au nord. Il y a deux saisons des pluies, la principale saison est en août-septembre et la plus petite est en mai-juin.

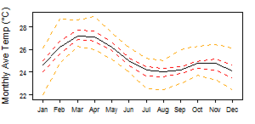

Les températures moyennes varient d'environ 23 degrés au sud à 26 degrés au nord, avec une plus grande variation saisonnière des températures dans le nord. Le potentiel d'évaporation calculé varie de 1 500 mm / an dans le sud à plus de 1 900 mm / an dans le nord.

Plus d'informations sur les précipitations moyennes et la température pour chacune des zones climatiques de la République centrafricaine sont disponibles sur la page du climat de la République centrafricaine.

Ces cartes et graphiques ont été développés à partir de l'ensemble de données CRU TS 3.21 produit par l'Unité de recherche climatique à l'Université de East Anglia, au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, consultez la page de la ressource climatique (en anglais).

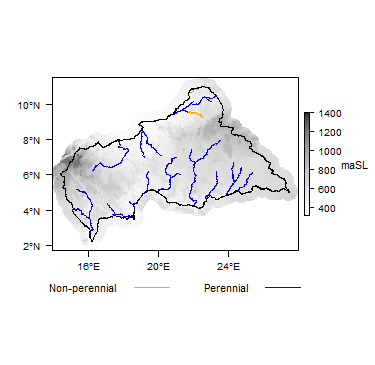

Les eaux de surface

| Le nord du pays se trouve dans le bassin du lac de Tchad, des rivières parfois éphémères s’écoulant dans les rivières principales du Chari et du Logone, qui se jettent toutes dans le Tchad et le lac de Tchad.

Le sud de la République centrafricaine se situe dans le Bassin du Congo et une grande partie de la frontière sud est formée par des affluents du fleuve de Congo. Les principales rivières du pays sont l'Obangui et la Sangha, ainsi que leurs affluents, qui sont en grande partie pérennes. La rivière Sangha traverse l'ouest du pays. La frontière orientale de la République centrafricaine se situe au bord du bassin versant du Nil.

|

|

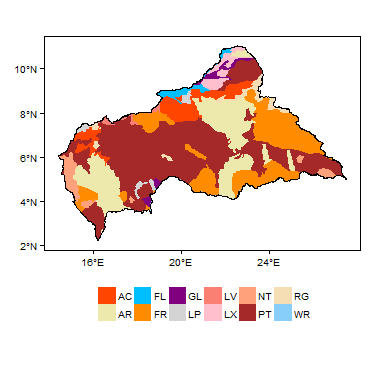

Sol

|

Une grande partie du pays est recouverte par des sols latéritiques. Les types de sol cartographiés comprennent les plinthosols, les ferrasols et les arénosols, avec certains acrisols.

|

Couverture terrestre

| Le sud du pays est prédominé par la forêt tropicale à feuilles persistantes. Une grande partie de la partie centrale du pays est prédominée par des forêts et des prairies décidues. Au nord, la couverture terrestre prédominante est principalement constituée de zones arbustives. |  |

Statistiques de l'eau

| 1997 | 2005 | 2014 | 2015 | |

| Population rurale ayant accès à l'eau potable (%) | 54,4 | |||

| Population urbaine ayant accès à l'eau potable (%) | 89,6 | |||

| Population touchée par les maladies liées à l'eau (pour 1000 habitants) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Ressources en eau renouvelables intérieures totales (mètres cubes/habitant/an) | 28 776 | |||

| Ressources en eau exploitables totales (millions de mètres cubes/an) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Prélèvement d’eau douce en % des ressources en eau renouvelables totales | 0,0514 | |||

| Ressources en eau souterraine renouvelables totales (millions de mètres cubes/an) | 56 000 | |||

| Ressources exploitables: eaux souterraines renouvelables régulières (millions de mètres cubes/an) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Eaux souterraines produites à l’intérieur du pays (millions de mètres cubes/an) | 56 000 | |||

| Prélèvement d’eau souterraine douce (primaire et secondaire) (millions de mètres cubes/an) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Eaux souterraines: flux entrant dans le pays (total) (millions de mètres cubes/an) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Eaux souterraines: flux quittant le pays vers d’autres pays (total) (millions de mètres cubes/an) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Prélèvement d’eau pour les usages industriels (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) | 12 | |||

| Prélèvement d’eau pour les municipalités (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) | 60,1 | |||

| Prélèvement d’eau pour l’agriculture (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) | 0,4 | |||

| Prélèvement d’eau pour l’irrigation (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) 1 | 0,4 | |||

| Besoin en eau d’irrigation (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) 1 | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Superficie des cultures permanentes (ha) | 80 000 | |||

| Terre cultivée (terres arables et cultures permanentes) (ha) | 1 880 000 | |||

| Surface totale du pays cultivé (%) | 3,018 | |||

| Superficie équipée pour l'irrigation à partir des eaux souterraines (ha) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Superficie équipée pour l'irrigation à partir d’un mélange d’eau (de surface et souterraine) (ha) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

Ces statistiques proviennent de FAO Aquastat. De plus amples informations sur la dérivation et l'interprétation de ces statistiques peuvent être consultées sur le site Internet FAO Aquastat. D'autres statistiques sur l'eau et les statistiques connexes peuvent être consultées dans la base de données principale d'Aquastat. 1 Plus d'informations sur les statistiques pour l'utilisation de l'eau d'irrigation et les exigence d’irrigation

Géologie

Cette section fournit un résumé de la géologie de la République centrafricaine. Plus d’informations sont disponibles dans le rapport «Les eaux souterraines d’Afrique du Nord et de l’Ouest» (1988) (voir la section de Références ci-dessous).

La carte géologique montre une version simplifiée de la géologie à l'échelle nationale, basée sur une cartographie d'échelle de 1: 5 000 000 (voir la Section des Ressources géologiques (en anglais) pour plus de détails).

Une autre carte géologique est disponible dans le rapport de Chirico et al. (2010). Une grande partie de l'information sur la géologie ci-dessous est dérivée de ce rapport.

Résumé

La majeure partie du pays repose sur des roches cristallines du socle précambrien métamorphique du Bouclier Africain.

Les roches plus récentes ne couvrent qu’environ un quart du pays, principalement à l’ouest et au nord, et des zones plus petites à l’extrême sud. Elles comprennent de petits affleurements de grès paléozoïques; des formations de grès mésozoïques; des formations de grès tertiaires; et les dépôts lacustres et alluviaux quaternaires.

| Formations Clés | Période | Lithologie | |

| Quaternaire | |||

|---|---|---|---|

| Dépôts lacustres, alluvions, latérite / ferricrète | Quaternaire | Les dépôts quaternaires sont répandus dans le bassin du Lac de Tchad au nord, comprenant des alluvions et des dépôts lacustres néo-tchadiens ou récents avec d'épaisses couches d'argiles récentes (Chirico et al. 2010, Nations Unies 1988). On observe également des alluvions dans les vallées fluviales à travers le pays, ainsi que des dépôts quaternaires non consolidés qui remplissent les dépressions et les zones marécageuses du Bassin de Sangha (Nations Unies, 1988).

L'altération chimique tropicale a créé de larges encroûtements latéritiques et ferricrétiques à travers le pays, dont l'épaisseur peut atteindre jusqu'à 40 m (Chirico et al. 2010). | |

| Roche Sédimentaire phanérozoïque | |||

| Tertiaire | Grès de Bambio (au sud); Formations du Continental Terminal (nord) | Au nord, il y a des formations de type continental terminal dans le Bassin du lac de Tchad, qui forment de petits plateaux distincts et comprennent des grès ferrugineux, du sable et des cuirasses formant la bordure du bassin du Lac de Tchad (Chirico et al. 2010, Nations Unies 1988).

La formation de Grès de Bambio, constituée de grès silicifiés, s’affleure dans une petite zone du sud-ouest et recouvrant le grès de Carnot (Chirico et al. 2010, Nations Unies 1988). | |

| Crétacé probable | Formations de grès de Carnot et de Mouka Ouadda; petits affleurements au nord | Les roches sédimentaires mésozoïques, d'âge probablement, principalement ou entièrement Crétacé, forment des séquences épaisses continentales reposant avec une discordance angulaire sur le complexe du socle, dans deux affleurements formant des plateaux distincts.

À l'ouest, les grès de Carnot, d'origine essentiellement fluviale, avec quelques dépôts lacustres. Ils comprennent une succession de conglomérats, de grès et de mudstones qui pouvant atteindre 300 à 400 m d'épaisseur (Censier 1990, Chirico et al. 2010). À l'est, les grès de Mouka Ouddda, également d'origine fluviale, ont généralement une épaisseur inférieure à 500 m. Ils comprennent des couches de grès et de conglomérat (Chirico et al. 2010). | |

| Formations de Mambéré et de Kombélé | Paléozoïque | Les deux principales formations paléozoïques sont la formation de Mambéré à l'ouest du pays et la formation de Kombélé à l'est, toutes les deux sont d'origine glaciaire (Censier et Lang, 1992, Chirico et al., 2010). La formation de Mambéré est une tillite composée de tills basaux et d'écoulements ainsi que de dépôts glaciaires remaniés et dérivés de grès, de grès conglomératiques et de siltite stratifié, des lentilles et des blocs isolés. La formation de Kombélé est une tillite conglomératique composée de sédiments d'épandage glaciaire. Les formations de Mambéré et de Kombélé ont généralement une épaisseur comprise entre 30 et 50 m et sont recouvertes en discordance par des formations de grès crétacé. L'étendue totale des formations paléozoïques est inconnue, car elles sont recouvertes par des formations plus récentes (Chirico et al. 2010). | |

| Socle cristallin | |||

| Roches intrusives ignées | Protérozoïque-Cambrien | Intrusions basiques discontinues, comprenant de grandes masses de granite batholithique (par exemple le plateau de Bouar et le mont Yade) et des veines doloritiques (par exemple en amont de la région de Bangui et de Nola) (Nations Unies 1988). | |

| Y compris les formations de carbonate de Bimbo et Fatima dans la région de Bangui | Protérozoïque | Pas largement métamorphisé. Ces roches recouvrent le complexe de base et elles sont subdivisées en trois unités: une unité supérieure avec une série de schistes, quartzites, calcaires et grès; une unité centrale constituée principalement de formations carbonatées avec un conglomérat glaciaire à la base; et une unité inférieure représentée par des quartzites alternant avec des schistes séricitiques (Nations Unies 1988). Les calcaires et les autres formations de carbonates, notamment les calcaires et les dolomies dolomitiques (UNICEF 2010), jouent un rôle important dans le potentiel des eaux souterraines. | |

| Socle granitique-gneissique | Archéen | Un complexe de base subdivisé en deux groupes: un groupe supérieur formé de quartzites et de schistes; et un groupe inférieur formé de gneiss, de micaschistes, d'amphibolites, de granulites, de migmatites et de granites anatectiques (Nations Unies 1988). | |