Hydrogéologie de Madagascar

L'Atlas de l'eau souterraine en Afrique >> Hydrogéologie par pays >> Hydrogéologie de Madagascar

Read this page in English: Hydrogeology of Madagascar

Madagascar, une nation insulaire située au large de l’Afrique de l’Est, a connu des vagues de colons en provenance d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’Arabie pendant environs 2000 ans. De nombreux groupes se sont installés et certains ont créé des postes de commerce. La population actuelle est principalement malgache. Différents groupes de peuples malgaches ont coexisté jusqu'à la consolidation du peuple Merina en un seul royaume au 19ème siècle. De nombreux colons français sont arrivés dans cette période. La monarchie a pris fin en 1897 lorsque l'île a été entièrement colonisée par la France, dont elle est devenue indépendante en 1960. Depuis l'indépendance, Madagascar a connu de nombreux changements constitutionnels, notamment un coup d'État en 2009 et de nouvelles élections démocratiques en 2013.

L’économie est historiquement dépendante de l’agriculture, principalement du riz et des cultures de plantation, y compris les épices. La nationalisation par l'État de nombreuses industries dans les années 1970 a été suivie par une baisse de la production industrielle et des exportations et une augmentation de la dette, ce qui a entraîné une restructuration économique généralisée dans les années 1980. Aujourd'hui, l'agriculture contribue à environ 30% et la fabrication de 15% du PIB. Les autres secteurs importants sont le tourisme et certaines mines de minéraux, bien qu’à leurs débuts. L’équilibre des besoins de conservation (y compris en matière de tourisme) avec une agriculture traditionnellement dominante et une exploitation minière accrue est un problème récurrent. De plus, le tourisme est vulnérable à l'instabilité politique qui reste évidente. L'hydroélectricité est une source d'énergie importante, mais elle n'a pas encore été pleinement exploitée.

Les eaux souterraines revêtent une grande importance économique et sociale à Madagascar. Les eaux souterraines sont une source majeure d'approvisionnement public, plusieurs villes étant entièrement dépendantes des eaux souterraines. C'est la seule source d'eau disponible dans le sud semi-aride et dans d'autres régions sèches. Il est difficile de trouver de bonnes données fiables sur l'hydrogéologie de Madagascar. Même si elles existent, les données sur les eaux souterraines sont souvent difficiles à accéder à cause des organisations qui les détiennent, telles que le gouvernement, les organisations internationales, les ONG et les sociétés de forage et d'ingénierie.

Auteurs

Dr Kirsty Upton, Brighid Ó Dochartaigh British Geological Survey, Royaume-Uni

Mathieu Monteleone, Bushproof, Madagascar

Dr Imogen Bellwood-Howard, Institut d'Etudes sur le Développement, Royaume-Uni

Traduit par Ahmed Zeggan, azeggan translation, Edinbourg, Royaume-Uni.

Merci de citer cette page comme suit: Upton, Ó Dochartaigh, Monteleone et Bellwood-Howard, 2018.

Référence bibliographique: Upton K, Ó Dochartaigh BÉ, Monteleone M et Bellwood-Howard, I. 2018. L'Atlas de l'eau souterraine en Afrique: Hydrogéologie de Madagascar. British Geological Survey. Consulté le [date à laquelle vous avez accédé à l’information]. http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Hydrog%C3%A9ologie_de_Madagascar

Termes et conditions

L'Atlas des eaux souterraines d'Afrique est hébergé par le British Geological Survey (BGS) et contient des informations provenant de sources tierces. Votre utilisation des informations fournies par ce site est à vos risques et périls. Si vous reproduisez des diagrammes qui incluent des informations de tiers, veuillez citer à la fois l'Atlas des eaux souterraines d'Afrique et les sources tierces. Consultez les conditions d'utilisation pour plus d'informations.

Cadre géographique

Madagascar a une superficie de 592 000 km2,, une largeur de 1600 km du nord au sud et une largeur maximale de 600 km d’ouest à l’est. Il se situe à 300 km à l'est de la côte est africaine, dans la zone intertropicale.

Il existe deux régions géomorphologiques principales à Madagascar:

- Une région montagneuse, qui recouvre les deux tiers de Madagascar, formée par les roches du socle précambrien. Ce paysage a des collines arrondies séparées par des plaines et des vallées fluviales. La partie la plus haute est le massif du Tsaratanana, qui culmine à 2 876 m, et les hautes terres à une altitude moyenne de 2000 m.

- Les bassins sédimentaires des basses terres autour des côtes, qui couvrent un tiers du pays. La côte ouest de Madagascar est prédominée par les mangroves et les marécages; le sud-ouest et l'extrême sud par des dunes de sable; et à l'est par des plages de sable fin.

| Capitale | Antananarivo |

| Région | Afrique de l'Est |

| Pays frontaliers | Aucun - Océan Indien |

| Superficie totale * | 587 300 km2 (58 730 000 ha) |

| Population estimée (2015)* | 24 235 000 |

| Population rurale (2015)* | 15 727 000 (65%) |

| Population urbaine (2015)* | 8 508 000 (35%) |

| Indice du développement humain des Nations Unies [le plus haut = 1] (2014)* | 0,5099 |

* Source: FAO Aquastat

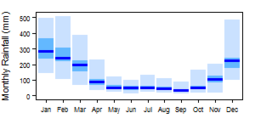

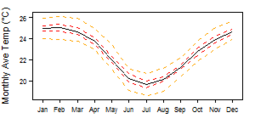

Climat

Il y a différentes zones climatiques à travers le Madagascar. Les précipitations et la température varient d'une zone à l'autre en fonction de l'altitude et de l'emplacement par rapport à la côte et des vents dominants / les pluies de mousson. Les précipitations les plus importantes prennent lieu le long de la côte nord-est, où les précipitations annuelles peuvent dépasser 3 000 mm. Les précipitations les plus faibles se produisent dans le sud-ouest, qui est semi-aride, avec des précipitations annuelles inférieures à 400 mm.

Il y a deux saisons distinctes: une saison sèche et fraîche de mai à octobre, dominée par les alizés du sud-est, durant lesquels seule la côte reçoit des précipitations importantes; et une saison chaude et pluvieuse de novembre à avril, dominée par la mousson du nord-ouest (Rakotondrainibe, 2006).

Plus d'informations sur les précipitations moyennes et la température pour chacune des zones climatiques de Madagascar sont disponibles sur la page climat de Madagascar.

Ces cartes et graphiques ont été développés à partir des groupes de données CRU TS 3.21 produits par l'unité de recherche sur le climat de l'université d'East Anglia, au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, voir la page ressource climatique (en anglais).

Les eaux de surface

| Les rivières de Madagascar proviennent des Hautes Terres et coulent vers la côte, principalement à l’ouest, au sud et à l’est. Cependant, Il y a peu de rivières dans le nord (Rakotondrainibe 2006).

Les fleuves qui coulent vers l'ouest transportent de grandes quantités de sédiments qui s'écoulent dans les plaines vaseuses et les marécages de mangroves dans le canal du Mozambique. Les rivières qui coulent vers l'est sont généralement courtes, mais peuvent avoir des débits élevés. Les rivières qui coulent vers le sud sont généralement éphémères, ou «oueds» - sèches pendant la saison sèche, ne coulant qu’après de fortes pluies (Rakotondrainibe, 2006). Il existe de nombreux lacs, notamment: Alaotra, Itasy et Andraikiba dans les Highlands; Kinkony, Hima, Ihotry et Tsimanampatsotsa, à l'ouest, et le lac salé d'Ihode, au sud (Rakotondrainibe, 2006).

|

|

Sol

|

Couverture terrestre

| La couverture terrestre est dominée par des pâturages et des bois, chacun couvrant environ 40% de la superficie du territoire. Les cultures arables dominantes sont le café, la vanille, la canne à sucre, le cacao, le riz et le manioc (BGS 2002).

|

|

Statistiques de l'eau

| 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2014 | 2015 | |

| Population rurale ayant accès à l'eau potable (%) | 35,3 | |||||

| Population urbaine ayant accès à l'eau potable (%) | 81,6 | |||||

| Population touchée par les maladies liées à l'eau (pour 1000 habitants) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Ressources en eau renouvelables intérieures totales (mètres cubes/habitant/an) | 13 906 | |||||

| Ressources en eau exploitables totales (millions de mètres cubes/an) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Prélèvement d’eau douce en % des ressources en eau renouvelables totales | 4,024 | |||||

| Ressources en eau souterraine renouvelables totales (millions de mètres cubes/an) | 55 000 | |||||

| Ressources exploitables: eaux souterraines renouvelables régulières (millions de mètres cubes/an) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Eaux souterraines produites à l’intérieur du pays (millions de mètres cubes/an) | 55 000 | |||||

| Prélèvement d’eau souterraine douce (primaire et secondaire) (millions de mètres cubes/an) | 24 | |||||

| Eaux souterraines: flux entrant dans le pays (total) (millions de mètres cubes/an) | 0 | |||||

| Eaux souterraines: flux quittant le pays vers d’autres pays (total) (millions de mètres cubes/an) | 0 | |||||

| Prélèvement d’eau pour les usages industriels (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) | 161,9 | |||||

| Prélèvement d’eau pour les municipalités (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) | 395 | |||||

| Prélèvement d’eau pour l’agriculture (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) | 13 000 | |||||

| Prélèvement d’eau pour l’irrigation (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) 1 | 13 000 | |||||

| Besoin en eau d’irrigation (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) 1 | 4 398 | |||||

| Superficie des cultures permanentes (ha) | 620 000 | |||||

| Terre cultivée (terres arables et cultures permanentes) (ha) | 120 000 | |||||

| Surface totale du pays cultivé (%) | 7,015 | |||||

| Superficie équipée pour l'irrigation à partir des eaux souterraines (ha) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Superficie équipée pour l'irrigation à partir d’un mélange d’eau (de surface et souterraine) (ha) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

Ces statistiques proviennent de FAO Aquastat. De plus amples informations sur la dérivation et l'interprétation de ces statistiques peuvent être consultées sur le site Internet FAO Aquastat.

D'autres statistiques sur l'eau et les statistiques connexes peuvent être consultées dans la base de données principale d'Aquastat.

1 Plus d'informations sur les statistiques pour l'utilisation de l'eau d'irrigation et les exigence d’irrigation

Géologie

Cette section fournit un aperçu de la géologie de Madagascar.

La carte géologique sur cette page montre une version simplifiée de la géologie à l'échelle nationale (voir la page des ressources géologiques pour plus de détails (en anglais) pour plus de détails).

Télécharger un fichier SIG de la carte géologique et hydrogéologique de Madagascar.

La Carte géologique de Madagascar est une carte géologique à haute résolution avec une échelle de 1/1 000 000. Des versions scannées de cette carte sont disponibles en 3 tuiles à la Bibliothèque et Archives Universitaires Cartotheque: Feuille du Nord, Feuille du Centre et Feuille du Sud.

Des rapports plus détaillés sur la géologie de Madagascar, particulièrement pertinents pour l'hydrogéologie, sont disponibles dans les rapports suivants: ONU (1989); Rakotondrainibe (2006) et BRGM (1968).

Résumé

Toutes les régions montagneuses de Madagascar - environ les deux tiers de la superficie totale du pays - reposent sur des anciennes roches métamorphiques du Précambrien, également appelées les socles cristallins. Le tiers restant du pays - les basses terres et les vallées côtières - repose sur des roches sédimentaires plus récentes et certaines roches volcaniques, du carbonifère au quaternaire.

La région centrale des Hautes Terres est entourée de quatre principaux bassins sédimentaires côtiers. Chaque bassin contient une séquence sédimentaire mixte de sables, d'argiles, de grès et d'abondantes roches carbonatées (calcaires et marnes), ainsi que des intercalations de roches volcaniques, généralement du basalte (BGS 2002). Les bassins sont:

- le Bassin occidental, qui s'étend sur presque toute la longueur de l'île;

- le Bassin de Diego-Suarez à l'extrême nord;

- le Bassin de la côte est; et

- le Bassin sud

La séquence géologique de ces quatre bassins et de la région centrale des Hautes Terres est résumée dans le tableau ci-dessous. Ces informations sont basées sur des rapports de Rakotondrainibe (2006) et de l'ONU (1988).

Crétacé| Période géologique | Formations clés et lithologie | Environnement géologique | |

| Bassin occidental | |||

|---|---|---|---|

| Quaternaire | Dépôts alluviaux dans les vallées; coquillages sableux et dépôts de mangroves sur la côte | Bassin sédimentaire non consolidé | |

| Tertiaire | Les calcaires éocènes avec des zones où se trouvent des calcaires, des dolomites, des marnes, des marnes calcaires et des marnes calcaires.

Affleurements locaux de marnes oligocènes. Grès tendre continental de type néogène, recouvert d'argile sablonneuse couvrant toute la région côtière, recouvert de coquillages sableux |

Sédimentaire non consolidé à semi-consolidé | |

| Crétacé | Crétacé supérieur - grès (parfois argileux); marne; calcaire (parfois calcaire).

Crétacé moyen - grès (parfois glauconitiques); marne; calcaire; argiles. Crétacé inférieur - marnes et argiles; grès (parfois glauconitique); calcaire. |

Sédimentaire consolidé à semi-consolidé | |

| Jurassique (moyen à supérieur) | Jurassique supérieur - calcaires (parfois marneux); grès (parfois glauconitiques); marnes.

Jurassique moyen - calcaires marins karstiques formant de grands plateaux, par ex. à Ankara et à Kelifely de Bemahara. |

Sédimentaire consolidé | |

| Système Karoo (Carbonifère supérieur - Jurassique moyen) | Groupe de l'Isalo (du Trias au Jurassique moyen) - grès continentaux (souvent mal cimentés et conglomératiques), avec intercalations marines de marnes et de calcaire. Au total, ils ont plusieurs milliers de mètres d'épaisseur.

Sakamena (Permien) - en grande partie continentale mais avec des intercalations marines, comprenant des grès micacés, des schistes argileux et des argiles. Sakoa (Carbonifère supérieur) - trouvé seulement dans le sud-ouest. Comprend des tillites, des schistes noirs, du grès de type carbonifère, de l’argile et des calcaires mineurs |

Sédimentaire consolidé | |

| Bassin de Diego-Suarez | |||

| Quaternaire | Dépôts de récifs coralliens et dunes de sable | Sédiments sédimentaires non consolidés | |

| Tertaire | Calcaires dolomitiques tertiaires de l'Eocène recouverts de calcaires karstiques.

Séquence marine néogène alternant calcaires, grès et tuf basaltique, recouverte d'écoulements basaltiques. |

Non consolidé à sédimentaire consolidé | |

| Crétacé | Crétacé supérieur - grès (parfois avec des lits calcaires); craie marneuse.

Crétacé moyen - principalement des marnes (parfois avec du gypse). Crétacé inférieur - marnes; des argiles; grès continentaux. |

Sédimentaire consolidé à semi-consolidé | |

| Jurassique | Jurassique supérieur - marnes

Jurassique moyen - calcaires et calcaires dolomitiques du plateau d'Analamena et d'Ankara Jurassique inférieur - calcaires; calcaires marneux |

Sédimentaire consolidé | |

| Permien | Grès et schistes argileux continentaux | Sédimentaire consolidé | |

| Bassin de Côte-Est | |||

| Quaternaire | Sables, dunes et alluvions | Sédimentaires non consolidés | |

| Tertiaire | Lits de schiste pliocène

Néogène - grès continentaux entremêlés d'argiles et de flux basaltiques |

Sédimentaire non consolidé à semi-consolidé; un volcan | |

| Maastrichtien - marnes et calcaires

Il existe également des basaltes volcaniques du Crétacé supérieur. |

Sédimentaire consolidé à semi-consolidé; volcanique | ||

| Bassin sud | |||

| Quaternaire | Dunes de sable dominantes, de trois périodes - ancienne, moyenne et récente. Les sables sont probablement d'origine éolienne, cimentés de manière variable par du ciment calcaire. Quelques croûtes calcaires. Aussi alluvions dans les vallées. | Sédimentaire non consolidé à semi-consolidé | |

| Tertiaire | Néogène - argiles continentales, argilites, sables, sables argileux et grès argileux | Sédimentaire non consolidé à semi-consolidé | |

| Hautes Terres | |||

| Précambrien | Complexe mixte de roches intrusives (magmatiques) métamorphiques et ignées.

Les roches métamorphiques sont principalement des migmatites, des gneiss, des leptynites, des amphibolites, des micaschistes, des cipolins, des quartzites. Les roches ignées sont principalement des granites et des basaltes. |

Socle cristallin; intrusif ignée | |

Hydrogeology

Cette section résume l'hydrogéologie des principaux aquifères du Madagascar.

La carte d'hydrogéologie ci-dessous est un aperçu du type d'aquifère et de la productivité des principaux aquifères, à l'échelle de 1/5 000 000 (voir la page de ressources de la carte hydrogéologique (en anglais) pour plus de détails).

Télécharger un fichier SIG de la carte géologique et hydrogéologique de Madagascar.

Une carte hydrogéologique à plus haute résolution de Madagascar est disponible dans le cadre de la carte hydrogéologique de la SADC, à l'échelle de 1: 2 500 000. Elle est disponible pour visualisation via le portail d'information sur les eaux souterraines de la SADC (SADC Groundwater Information Portal). Plus d'informations sur la carte se trouvent dans la brochure de la carte hydrogéologique et de l'Atlas de la SADC (2010).

Des informations plus détaillées sur l'hydrogéologie de Madagascar sont disponibles dans les rapports suivants: ONU (1989) et Rakotondrainibe (2006).

.

Résumé

Les aquifères de Madagascar peuvent être classés en différents groupes ou zones. Par exemple, Rakotondrainibe (2006) a classé 8 zones hydrogéologiques à travers le pays, en fonction de la géologie, des précipitations (et donc de la recharge des aquifères) et de l'hydrologie de surface.

Dans cet Atlas, les principaux aquifères de Madagascar sont classés en fonction de leur environnement hydrogéologique: la géologie et la nature des écoulements souterrains. Par exemple: les aquifères du socle précambrien; ou les aquifères sédimentaires consolidés qui sont dominés par le flux de fracture; ou des aquifères sédimentaires non consolidés.

Le tableau suivant est largement basé sur les informations de Rakotondrainibe (2006) et de l'ONU (1989).

Sédimentaire non consolidé

| Aquifères | Bassin | Productivité de l'aquifère | Description générale | La qualité d'eau |

| Alluvion; Dunes de sable (anciennes à récentes); Plage de sable. Quaternaire et Tertiaire (Néogène) | Occidental; de Diego-Suarez; de Côte-Est | Variable: Faible à Modérée à Très Élevé | Les alluvions forment un aquifère local mais souvent à fort rendement dans de nombreuses vallées fluviales, à la fois dans la zone précambrienne des Hautes Terres et dans les bassins sédimentaires. Les alluvions recouvrent les roches les plus anciennes et ont généralement une épaisseur allant jusqu'à 25 m. Des rendements de forage de 10 à 30 l/s ont été enregistrés - par ex. dans les régions d'Ampotaka-Menarandra et Ademaka. Cependant, de nombreux rendements inférieurs compris entre <1 et 10 l/s sont également enregistrés. Il existe des enregistrements de valeurs de perméabilité comprises entre 40 et 450 m/jour et de transmissivité comprises entre 40 et plus de 2000 m2/jour (UN 1988).

Les dunes de sable éoliennes, partiellement consolidées localement par du ciment calcaire, forment un aquifère pouvant parfois supporter de faibles rendements de forage, par exemple. entre 0,01 et 0,3 l/s, ou jusqu'à 2,5 l/s (UN 1988). Des formations de sable de plage, atteignant 30 m d'épaisseur, ont été enregistrées avec des rendements de forage de 0,5 à 6 l/s, avec une valeur de perméabilité de 70 m/jour et des valeurs de transmissivité de 50 à 430 m2/jour (UN 1988). |

L'eau peut contenir de hauts niveaux de minéralisation, en particulier dans les aquifères néogènes, notamment NaCl et KCl. Les concentrations élevées en fer sont courantes dans les aquifères alluviaux. Un pompage excessif des aquifères côtiers peut provoquer une intrusion saline. |

Sédimentaire – Flux de fracture dominant

| Aquifères | Bassin | Productivité de l'aquifère | Description générale | La qualité d'eau |

| Tertiaire (Eocène) | Occidental; de Diego-Suarez | Élevé à Très Élevé | Les calcaires éocènes peuvent former des aquifères hautement productifs. Certains des calcaires sont karstiques, y compris, dans le bassin de Diego-Suarez. Les rendements de forage sont souvent de plusieurs dizaines de litres par seconde; des valeurs de perméabilité de 130 à 860 m/jour et une transmissivité de 725 à 6 000 m2/jour, comme dans la ville de Majunga ou dans certaines parties du bassin de Morondava (dans le bassin occidental) (ONU, 1988).

Les grès éocènes du bassin de Morondava (ouest) peuvent également constituer des aquifères très productifs, avec des rendements de forage enregistrés allant de 4 à 20 l/s, parfois artésiens. |

Les eaux souterraines sont généralement de type Ca-Mg |

| Diverses formations de grès. Crétacé | Occidental; Diego-Suarez; Côte-Est | Élevé à Très Élevé | Dans le bassin occidental, les grès du Crétacé supérieur du bassin de Majunga ont enregistré un rendement très élevé de 35 l / s et des niveaux d’eau artésiens à partir d’un forage de 128 m de profondeur. Un forage de 165 m de profondeur dans le bassin de Morondava a enregistré une perméabilité de 40 m/jour et une transmissivité de 1500 m2/jour (UN 1988). Les grès du Crétacé moyen des bassins de Majunga et de Morondava (bassin occidental) ont enregistré des rendements de forage allant de 4 à 67 l/s, mais généralement entre 14 et 23 l/s. Ces forages avaient une profondeur comprise entre 22 et 500 m et dont un nombre est artésien. Dans la région de Toliary (dans le bassin occidental, les aquifères crétacés de grès, de calcaire et de basalte) y existe des forages d’une profondeur comprise entre 50 et 150 m, avec des capacités spécifiques comprises entre 1 et 14 l/sec/m (Rakotondraibe 2006).

Dans le bassin de la Côte-Est, les grès du Crétacé peuvent former des aquifères confinés, exploités par des forages allant jusqu'à 40 m de profondeur, avec des valeurs de capacité spécifiques de 0,18 l/sec/m (Rakotondraibe, 2006). |

Des concentrations élevées en fer sont courantes. |

| Aquifères carbonatés et gréseux du Jurassique moyen et supérieur | Occidental; Diego-Suarez | Faible à Modéré à Élevé | Peut être non confiné ou confiné, parfois artésien.

Certains des aquifères carbonatés du Jurassique moyen sont karstiques. Là où ils sont mieux connus, dans la région de Toliary (bassin occidental), les forages ont généralement une profondeur comprise entre 50 et 150 m, les niveaux d’eau stagnante enregistrés se situant généralement entre 15 et 20 m sous le niveau du sol et les rendements enregistrés généralement autour de 6 l/s). Les aquifères des Grès jurassiques de la région de Morondava (bassin ouest) affichent généralement des rendements de 1 à 5 l/s (Rakotondraibe 2006). |

Niveaux relativement bas de minéralisation |

| Système de Karoo (y compris Isalo). Carbonifère au Jurassique moyen | Occidental; Diego-Suarez | Faible/Modéré à Élevé | Peut être non confiné ou confiné, parfois artésien.

Un forage de 168 m de profondeur à Bezaha dans le bassin de Toliary (ouest) a enregistré un très grand rendement de 208 l / s et des niveaux d’eau artésiens. Cependant, plus normale, l'aquifère peut être moins productif. Un forage de 120 m de profondeur à Antsohihy, dans le bassin de Majunga, a enregistré un très faible rendement de 0,19 l / s (UN 1988). Les rendements de forage les plus typiques peuvent être d’environ 0,5 l / s dans les zones de Morondava et Mahajanga (bassin occidental) et d’Antsiranana (bassin de Diego-Suarez), avec des rendements de 6 l / s enregistrés dans la zone de Toliary (bassin occidental) (Rakotondrainibe 2006). |

Niveaux relativement faibles de minéralisation. |

Roche Volcanique

| Aquifères | Bassin | Productivité de l'aquifère | Description générale | La qualité d'eau |

| Basalte. Tertiaire-Quaternaire | Diego-Suarez; Hautes Terres | Modéré à Élevé | Les basaltes de la région d'Antsiranana au nord forment des aquifères fracturés, généralement non confinés. Les rendements de forages dépendent probablement de la distribution locale des fractures, mais des rendements maximaux de 7 l / s sont enregistrés (Rakotondrainibe 2006), et les basaltes peuvent supporter de très grandes sources.

Les basaltes de la province des hautes terres peuvent montrer un écoulement intergranulaire. Les preuves disponibles suggèrent qu’ils sont généralement non confinés, qu’ils ont une faible profondeur jusqu’à la nappe phréatique (2 à 3 m), une épaisseur typique d’aquifère inférieure à 20 m et que leur capacité spécifique est estimée à 2 à 5 l/s/m (Rakotondrainibe, 2006). |

La qualité des eaux souterraines est généralement peu minéralisée, mais elle peut parfois être saumâtre à salée. |

| Basalte. Crétacé | Ouest, Sud, Côte-Est | Faible à Modéré | On sait peu de choses sur le potentiel en eaux souterraines des roches volcaniques du Crétacé, en particulier parce qu'elles ne se développent que dans des régions isolées et relativement peu peuplées. Là où ils ont été forés, certains révèlent l’inexistence des fracturés et effectivement imperméables (par exemple sur les îles de Radama et dans la région de Boeny au nord-ouest); mais certains sont fracturés et relativement productifs (par exemple dans la région centre-ouest). |

Socle - aquifère altéré / fracturé

| Aquifères | Bassin | Productivité de l'aquifère | Description générale | La qualité d'eau |

| Socle cristallin: roches magmatiques (intrusives) métamorphiques et ignées. Précambrien | Hautes Terres | Aquifère Faible à Modéré/Fracturé | Ces roches forment un aquifère local à faible productivité où l’altération et la fracturation des roches ont augmenté leur perméabilité et leur capacité de stockage. L'épaisseur typique de l'aquifère altéré par les altérations est inférieure à 20 m et l'aquifère est généralement non confiné. Les valeurs de capacité spécifique typiques sont comprises entre 0,8 et 1,4 l/sec/ m (Rakotondrainibe 2006). | La qualité de l'eau est généralement pauvre en minéralisation, mais peut parfois être saumâtre à salée |

Etat des eaux souterraines

Qualité des eaux souterraines

Vous trouverez un résumé de la qualité des eaux souterraines dans tous les principaux aquifères de Madagascar dans cette https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/516315/ fiche technique] (BGS 2002).

Il existe peu d’informations sur l’état de la pollution des eaux souterraines de Madagascar, mais on signale que les eaux de surface sont polluées par endroits, avec des eaux usées non traitées et d’autres déchets organiques (BGS 2002). Certaines eaux souterraines peu profondes contiennent de fortes concentrations de nitrates, mais celles-ci seront probablement faibles dans les aquifères profonds, en particulier dans les conditions artésiennes.

Utilisation et gestion des eaux souterraines

Utilisation des eaux souterraines

Les eaux souterraines alimentent une grande partie de la population rurale, notamment à partir de forages peu profonds ou d'aquifères altérés / altérés, d'aquifères alluviaux dans les Hautes Terres et d'aquifères alluviaux ou de sable dans les régions côtières. L'irrigation à petite échelle des rizières se fait dans les vallées alluviales situées entre les collines des Hautes Terres.

L'utilisation agricole des eaux souterraines inclut l’usage pour l’élevage aussi dans les régions de Majunga, Morondava et Tuléar.

Dans la région semi-aride de l'extrême sud, les eaux souterraines constituent souvent la seule ressource en eau disponible pour les ménages et le bétail.

Les eaux souterraines alimentent également de nombreuses villes et industries.

Gestion et surveillance des eaux souterraines

Dans les années 1980, l’étude et l’évaluation des eaux souterraines était la responsabilité de la Division de l’hydrogéologie (Service de l’énergie, Département des mines et de l’énergie, Ministère de l’industrie et du commerce).

Un examen des données sur les points d'eau en 2009 a révélé que plus de 3 000 forages d'eau à travers Madagascar ont été enregistrés dans une base de données. Les journaux géologiques de ces forages ne sont pas disponibles.

Projets d'eau souterraine

Des informations sur des projets particuliers sur les eaux souterraines à Madagascar, y compris des liens vers les résultats des projets, sont disponibles sur la page des Projets des Eaux Souterraines de Madagascar.

References

Les références suivantes fournissent plus d'informations sur la géologie et l'hydrogéologie de Madagascar.

Ces documents, ainsi que d’autres, sont accessibles via les archives de la littérature sur les eaux souterraines d’Afrique.

Ressources en ligne

Portail d'information sur les eaux souterraines de la CDAA (SADC Groundwater Information Portal) hébergé par IGRAC.

Rapports et autres documents

BGS. 2002. Groundwater quality: Madagascar

BRGM. 1968. Etude des ressources aquifers souterraines a Madagascar. Report 69-RME-004 par BRGM et Organisation des Nations Unies.

Davies J. 2009. Hydrogeological mapping of north-central Madagascar using limited data. Groundwater conference, Cape Town, South Africa, 16-18 Nov 2009.

Guyot L. 2002. Reconnaissance hydrogeologique pour l'alimentation en eau d'une plaine littorale en milieu semi-aride: Sud Ouest de Madagascar. These de Doctorat, Universite de Nantes

Monteleone M. 2015. Madagascar: contribution à la comprehension de l'hydrogeologie de la Plaine de Morondava. These de Master en Hydrogeologie et Geothermie, Universite de Neuchatel

ONU (United Nations). 1989. Groundwater in Eastern, Central and Southern Africa: Madagascar. United Nations Department of Technical Cooperation for Development.

Rakotondrainibe J H. 2006. Synthese de la geologie et de l’hydrogeologie de Madagascar.

Service Geologique de Madagascar. 1964. Madagascar Carte Geologique: Echelle au 1:1,000,000: Feuille du Nord

Service Geologique de Madagascar. 1964. Madagascar Carte Geologique: Echelle au 1:1,000,000: Feuille du Centre

Service Geologique de Madagascar. 1964. Madagascar Carte Geologique: Echelle au 1:1,000,000: Feuille du Sud

Revenir aux pages d'index:

l'Atlas de l'eau souterraine en Afrique >> Hydrogéologie par pays