Hydrogéologie du Mali

l'Atlas de l'eau souterraine en Afrique >> Hydrogéologie par pays >> Hydrogéologie du Mali

Read this page in English: Hydrogeology of Mali

Le Mali est un pays enclavé, faisant autrefois partie des trois anciens empires sahéliens du Ghana, du Mali et de Songhaï. À l'apogée de l'empire du Mali au XIIIème siècle, la ville de Tombouctou était un centre de culture, d'apprentissage et de religion islamique, et Djenné était un centre commercial international. À la fin du 19eme siècle, la France prend le contrôle de la région actuelle du Mali, ce qui en fait une partie du Soudan français. Le Mali a acquis son indépendance en 1960 en tant que la fédération malienne avec le Sénégal, devenant peu de temps après la République du Mali dans ses frontières actuelles. Sous le règne d'un parti unique jusqu'au coup d'État de 1991, le Mali est devenu un état multipartite lors des premières élections de 1992. Le Mali était alors considérée au niveau international comme un pays démocratique assez stable. Cependant, depuis 2012, une série de coups d'etat militaires et de conflits armés entre l'état et différents groupes militants a conduit à la guerre et à l'instabilité politique. À partir de 2022, il y a un gouvernement militaire de transition avec des élections prévues pour 2024.

L'économie repose traditionnellement sur l'agriculture. Les zones désertiques ne conviennent que pour le pastoralisme, mais de nombreuses cultures sont cultivées, notamment le riz, l'arachide et le coton (ce dernier étant particulièrement important en tant que culture d'exportation) dans le sud moins aride et autour du fleuve de Niger. Il existe également des zones de production de légumes irrigués, mais celles-ci sont moins importantes économiquement à l'échelle nationale. Après l’indépendance, la sécheresse a été un facteur de déclin économique. Les envois de fonds des migrants en Côte d’Ivoire ont également joué un rôle important, et le retour de ces émigrés lors des périodes d’instabilité en Côte d’Ivoire en 2002 et 2010 a eu une incidence sur les moyens de subsistance de nombreux maliens. Il existe des tentatives de diversification de l'économie avec le développement de l'industrie minière, notamment de l'or, du phosphate et du kaolin.

Avec un climat largement semi-aride à aride, le Mali dispose de ressources en eau de surface limitées dans le nord, mais deux grands réseaux hydrographiques dans le sud du pays constituent une ressource essentielle. Le Mali possède également d’énormes réserves d’eaux souterraines dans de grands systèmes aquifères, composés d’eaux souterraines fossiles et activement rechargées.

Auteurs

Amadou Zanga Traore, Ecole Nationale d'Ingénieurs Abderhamane Baba Touré, Mali

Hamadoun Bokar, Ecole Nationale d'Ingénieurs Abderhamane Baba Touré, Mali

Aboubacar Sidibe, Mali

Dr. Kirsty Upton, Brighid Ó Dochartaigh, British Geological Survey, Royaume-Uni

Traduit par Ahmed Zeggan, azeggan translation, Edinbourg, Royaume-Uni.

Veuillez citer cette page comme: Traoré et al., 2018

Référence bibliographique: Traore, AZ, Bokar, H, Sidibe, A, Upton, K et Ó Dochartaigh, BÉ. 2018. Atlas de l'eau souterraine en Afrique: hydrogéologie du Mali. British Geological Survey. Accédé [date à laquelle vous avez accédé à l'information].

https://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Hydrog%C3%A9ologie_du_Mali

Termes et conditions

L'Atlas des eaux souterraines d'Afrique est hébergé par le British Geological Survey (BGS) et contient des informations provenant de sources tierces. Votre utilisation des informations fournies par ce site est à vos risques et périls. Si vous reproduisez des diagrammes qui incluent des informations de tiers, veuillez citer à la fois l'Atlas des eaux souterraines d'Afrique et les sources tierces. Consultez les conditions d'utilisation pour plus d'informations.

Cadre géographique

Général

La partie nord du Mali est dominée par le désert du Sahara, qui se transforme en région semi-aride du Sahel vers le sud. La partie sud du Mali se caractérise par une savane, englobant le grand delta intérieur du fleuve Niger. Le point le plus élevé est Hombori Tondo (1153 m), situé dans le centre du Mali; Il y a aussi des régions montagneuses au nord-est le long de la frontière avec l'Algérie.

| Population estimée en 2013 * | 15,301,650 |

| Population rurale (% du total) * | 62% |

| Superficie totale * | 1,220,190 km carrés |

| Terrains agricoles (% de la superficie totale) * | 34% |

| Capitale | Bamako |

| Région | Afrique de l'Ouest |

| Pays frontaliers | Algérie, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Mauritanie |

| Retrait annuel de l'eau douce (2013) * | 5,186 millions de mètres cubes |

| Retrait annuel de l'eau douce pour l'agriculture * | 98% |

| Retrait annuel d'eau douce pour usage domestique * | 2% |

| Retrait annuel de l'eau douce pour l'industrie * | <0.1% |

| Population rurale ayant accès à une source d'eau améliorée * | 54% |

| Population urbaine avec accès à une source d'eau améliorée * | 91% |

* Source: Banque mondiale

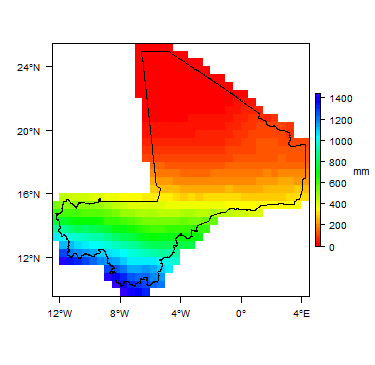

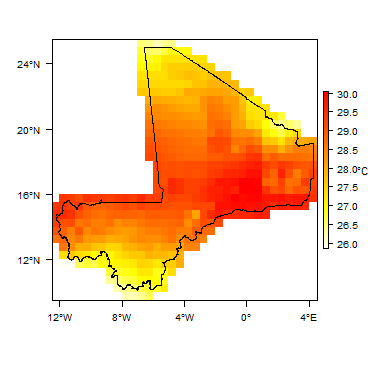

Climat

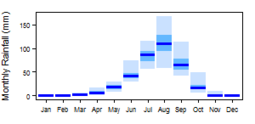

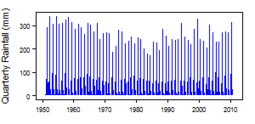

Le climat du Mali passe de la savane tropicale au sud, à la steppe chaude et au désert aride et chaud au nord. Les précipitations annuelles moyennes sont> 1000 mm au sud, diminuant à <200 mm dans le nord. Les températures annuelles moyennes augmentent de la savane vers le nord dans la région du Sahel, mais diminuent légèrement au nord-est, où l'élévation des terres est plus élevée.

Le climat du Mali peut être divisé en trois saisons distinctes, dont la longueur et la gravité varient selon la latitude. La saison d’octobre à janvier se caractérise généralement par des conditions plus fraîches et plus sèches; Février à mai est aussi relativement sec, mais les températures commencent à augmenter; et du juin à septembre, le climat est relativement humide et les températures tombent légèrement.

Plus d'informations sur les précipitations moyennes et la température pour chacune des zones climatiques en Algérie peuvent être consultées sur la page du climat du Mali.

Ces cartes et graphiques ont été développés à partir de l'ensemble de données CRU TS 3.21 produit par l'Unité de Recherche Climatique à l'Université de East Anglia, au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, voir la page des ressources climatiques (en anglais).

Les eaux de surface

| Les précipitations faibles signifient qu'il y a peu ou pas d'eau de surface vivace dans la partie nord du Mali.

Le sud du pays est dominé par le fleuve Niger, qui crée un grand delta terrestre fertile en écoulant de Guinée dans un sens nord-est à travers le Mali, avant de tourner vers le sud vers le Niger et finalement déverser dans le golfe de Guinée. Une étendue du fleuve Sénégal traverse la partie occidentale du Mali, après son origine en Guinée. Il coule en direction du nord par le Mali et le long de la frontière sénégalaise / mauritanienne, avant de se déverser dans l'océan Atlantique. |

|

Sol

|

La partie nord du Mali, dominée par le désert du Sahara, se caractérise par des dunes de sable (Arenosols) et des Cambisols et des Leptosols rocheux faiblement développés. La région de Cambisols au nord-ouest correspond au plateau de Tanezrouft. Les plinthosols riches en fer s'étendent du sud dans la région sahélienne et sont généralement associés à une nappe phréatique fluctuante. Les Gleysols, qui se forment sous des périodes prolongées de saturation, se retrouvent le long du fleuve de Niger. Ce sont des zones agricoles importantes. |

Couverture terrestre

|

Statistiques de l'eau

| 2000 | 2006 | 2014 | 2015 | |

| Population rurale ayant accès à l'eau potable (%) | 64,1 | |||

| Population urbaine ayant accès à l'eau potable (%) | 96,5 | |||

| Population touchée par les maladies liées à l'eau (pour 1000 habitants) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Ressources en eau renouvelables intérieures totales (mètres cubes/habitant/an) | 3 409 | |||

| Ressources en eau exploitables totales (millions de mètres cubes/an) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Prélèvement d’eau douce en % des ressources en eau renouvelables totales | 4,32 | |||

| Ressources en eau souterraine renouvelables totales (millions de mètres cubes/an) | 20 000 | |||

| Ressources exploitables: eaux souterraines renouvelables régulières (millions de mètres cubes/an) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Eaux souterraines produites à l’intérieur du pays (millions de mètres cubes/an) | 20 000 | |||

| Prélèvement d’eau souterraine douce (primaire et secondaire) (millions de mètres cubes/an) | 61 | |||

| Eaux souterraines: flux entrant dans le pays (total) (millions de mètres cubes/an) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Eaux souterraines: flux quittant le pays vers d’autres pays (total) (millions de mètres cubes/an) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

| Prélèvement d’eau pour les usages industriels (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) | 4 | |||

| Prélèvement d’eau pour les municipalités (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) | 107 | |||

| Prélèvement d’eau pour l’agriculture (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) | 5 075 | |||

| Prélèvement d’eau pour l’irrigation (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) 1 | 5 000 | |||

| Besoin en eau d’irrigation (toutes sources d’eau) (millions de mètres cubes/an) 1 | 1 469 | |||

| Superficie des cultures permanentes (ha) | 150 000 | |||

| Terre cultivée (terres arables et cultures permanentes) (ha) | 6 561 000 | |||

| Surface totale du pays cultivé (%) | 5,29 | |||

| Superficie équipée pour l'irrigation à partir des eaux souterraines (ha) | 1 000 | |||

| Superficie équipée pour l'irrigation à partir d’un mélange d’eau (de surface et souterraine) (ha) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |

Ces statistiques proviennent de FAO Aquastat. De plus amples informations sur la dérivation et l'interprétation de ces statistiques peuvent être consultées sur le site Internet FAO Aquastat.

D'autres statistiques sur l'eau et les statistiques connexes peuvent être consultées dans la base de données principale d'Aquastat.

1 Plus d'informations sur les statistiques pour l'utilisation de l'eau d'irrigation et les exigence d’irrigation

Géologie

Cette section fournit un résumé de la géologie du Mali. Vous trouverez plus de détails dans les références listées en bas de cette page. Beaucoup de ces références peuvent être consultées sur l’Archive de la Littérature Africaine sur les Eaux Souterraines.

La carte de géologie de cette page montre une version simplifiée de la géologie à l'échelle nationale (voir la Section des Ressources géologiques (en anglais) pour plus de détails).

Télécharger un fichier SIG de la carte géologique et hydrogéologique du Mali.

| Formations clés | Âge géologique | Résumé lithologique | Structure |

| Sédiments non consolidés | |||

|---|---|---|---|

| Dépôts sédimentaires non consolidés | Quaternaire | Les sédiments non consolidés n'apparaissent pas sur cette carte géologique, mais on les trouve dans différentes régions du pays à différentes épaisseur. Les dépôts quaternaires au Mali sont principalement des alluvions (déposées par des rivières) et des dunes de sable. Des dépôts alluviaux se retrouvent le long du fleuve de Niger, en particulier dans la région intérieure du delta du fleuve de Niger. Les dunes de sable sont bien développées dans le désert du Sahara. Il existe également de petits affleurements de dépôts lacustres dans certaines zones creuses inter-dunes. | L'alluvion peut atteindre des épaisseurs de 10-20 m dans le delta du fleuve Niger. |

| Roches sédimentaires: Tertiaire | |||

| Terminal Continental | Miocène-Pliocène | La séquence du Terminal Continental comprend des grès et des sables non consolidés. Il recouvre les méta-sédiments précambriens de Gouma; Les formations intercalaires continentales du Bassin d’Iullemeden et les sédiments marins du détroit soudanais. | Épaisseur variable de quelques dizaines de mètres (fossé de Nara) à plus de 1000 m (détroit soudanais). |

| Roches sédimentaires: Crétacé supérieur-Tertiaire | |||

| Sédiments marins | Crétacé supérieur - Eocène inférieur (Tertiaire) | Cette unité comprend des sédiments marins, qui ont été déposés principalement le long de la marge ouest de l'Adrar des Iforas (détroit soudanais). Le calcaire, contenant des quantités variables de marne, prédomine à la base de la séquence. Le grès et l'argile sont prédominants vers le haut de la séquence. | |

| Roches sédimentaires: Crétacé inférieur | |||

| Continental Intercalaire | Crétacé inférieur | Ces roches sont constituées de grès, de conglomérat et d'arkose, avec des quantités variables d'argile. Il s'agit d'une séquence de remplissage continental, qui a été déposée dans le bassin d'Azaouad (nord) et dans le bassin d'Iullemeden (est) avant la transgression marine du mi-Crétacé. | Epaisseur de 500 à 1000 m. |

| Igné | |||

| Dolérites | Permien - Triasique | Roche volcanique composée de basaltes et de gabbros. | Les roches volcaniques se trouvent généralement comme des digues ou des laccolithes, selon la lithologie de la roche hôte. L'épaisseur des laccolithes peut dépasser 100-150 m, par exemple dans la région du plateau Kaarta Nossombougou. |

| Roche sédimentaire-Paléozoïque | |||

| Cambrien - Carbonifère | Grès, calcaire et schiste. | Ces roches peuvent atteindre des épaisseurs de plus de 1000 m. | |

| Roche méta-sédimentaire précambrienne (socle) | |||

| Plateaux Gréseux et Gourma | Infracambrien (Protérozoïque) | Des grès métamorphisés de grade moyen à faible intensité, avec des quantités variables du mudstone et de calcaire. Ces sédiments ont été déposés en discordance sur le socle cratonique dans un bassin d’effondrement et ils ont ensuite été déformés pendant l'orogenèse panafricaine. Les roches de faciès de schiste deviennent plus calcaires vers la région de Gourma à l'est. | S’affleurent largement dans le sud du Mali, avec une épaisseur variable (10 à 800 m) selon l'environnement de dépôt. L'épaisseur maximale dans le sud est d'environ 600 m. Cela augmente vers l'est vers la région de Gourma. |

| Craton précambrien (socle) | |||

| Birrimien Sud (région de Bougouni), Birrimien Ouest (Kenieba), West Birrimien, Birrimien Ouest (Boutonnière de Kayes) et l’Adrar des Iforas | Précambrien | Le Craton de l'Afrique de l'Ouest affleure dans quatre régions principales. Il se compose principalement de gneiss, de micaschiste et de quartzite, qui représentent des séquences volcaniques-sédimentaires métamorphisées. Les séquences sédimentaires originales, qui comprennent le schiste, l'arkose, le grauwacke et le conglomérat, ont été interlitées avec des roches volcaniques, y compris le basalte, le gabbro, la dolérite, la rhyolite et le tuf.

Les intrusions granitiques (faciès de pegmatite) sont fréquentes dans les régions du sud et sont souvent porphyriques. |

Le Birrimien a généralement une tendance NE-SW à NW-SE.

Les roches de socle dans la région d'Adrar des Iforas ont subi une autre déformation au cours de l'orogenèse panafricaine et sont donc structuralement plus complexes. |

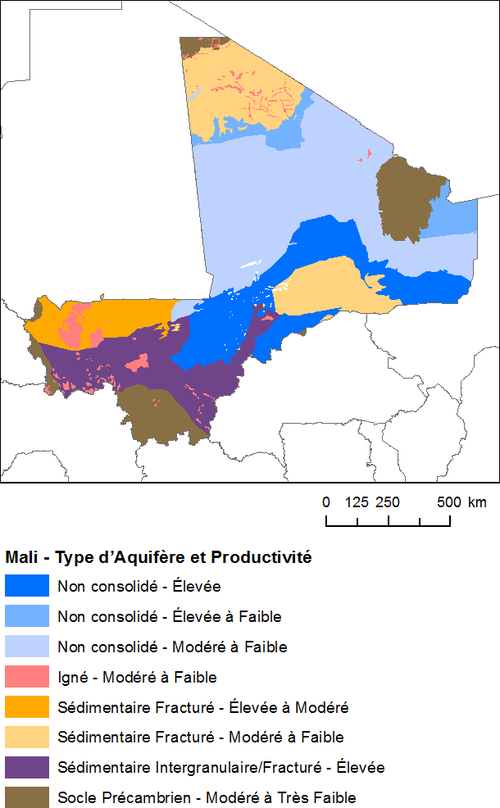

Hydrogéologie

Cette section fournit un résumé de l'hydrogéologie des principaux aquifères au Mali. Plus d'informations sont disponibles dans les références listées au bas de cette page. La majorité de ces références peuvent être consultées sur la page de l’Archive de la Littérature Africaine sur les Eaux Souterraines.

La carte d'hydrogéologie de cette page présente un aperçu simplifié du type et de la productivité des principaux aquifères à l'échelle nationale (voir la page ressources de la carte d’hydrogéologie (en anglais) pour plus de détails).

Télécharger un fichier SIG de la carte géologique et hydrogéologique du Mali.

Résumé

Les principaux aquifères du Mali peuvent être distingués par leur type d'écoulement dominant: ceux dans lesquels les écoulements se produisent principalement par des fractures et ceux qui présentent un flux intergranulaire significatif.

Les aquifères fracturés sont plus fréquents dans le sud du Mali, se produisant dans les roches cratoniques et les roches métasédimentaires du socle précambriennes. Les propriétés de l'aquifère sont largement déterminées par la nature, l'étendue et l'interconnexion des fractures. Les taux de réussite de forage dans les aquifères du socle fracturé varient considérablement de 40 à 80%.

Les aquifères intergranulaires sont généralement associés à des sédiments mal consolidés ou non consolidés dans les grands bassins sédimentaires de l'est et du nord du Mali. Ces systèmes d'aquifères profonds sont souvent superposés par des aquifères quaternaires superficiels peu profonds, qui sont dans certains cas en continuité hydraulique avec les dépôts ci-dessous ou peuvent être des systèmes perchés.

Les roches ignées intrusives (dolérites) peuvent servir de barrière à l'écoulement ou peuvent fournir des voies préférentielles pour l'écoulement des eaux souterraines. Dans certaines conditions, ils forment aussi des aquifères d'importance locale.

Aquifères sédiments non consolidés

| Les aquifères désignés | Description générale | Problèmes de quantité d'eau | Problèmes de qualité de l'eau | Recharge |

| Aquifère du Continental Intercalaire (Crétacé inférieur)

Aquifère non consolidé - Productivité élevée à faible |

Les dépôts sédimentaires continentaux du du Continental Intercalaire du bassin de Taoudeni peuvent être séparés en quatre régions principales:

L'aquifère supérieur n'est pas confiné et exploité par de nombreux puits traditionnels. Les débits et la transmissivité de des forages varient selon les quatre régions décrites ci-dessus. Les débits moyens sont compris entre 9 et 12 m³ / heure. Les rendements maximaux (50 m³/heure) se trouvent dans la région de Nara. |

Les aquifères continentaux contiennent une combinaison de ressources en eaux souterraines fossiles et renouvelables (activement rechargées). | Les eaux souterraines sont minéralisées à modérément minéralisées avec des conductivités entre 400 et 6000 S/cm. | La recharge est généralement faible. |

| Crétacé Supérieur - Eocène (Tertaire)

Aquifère non consolidé - Productivité modérée à faible |

L'aquifère du Crétacé supérieur / Eocène se trouve autour des franges occidentales de la région d'Adrar des Iforas. L'aquifère comprend des sédiments marins: le schiste et le grès argileux intercalés avec du calcaire; des couches phosphatiques locales; et les couches de lignite. À l'ouest et au sud, les dépôts marins recouvrent en discordance le socle précambrien, tandis qu'au nord et au sud-est, ils reposent sur les intercalaires continentaux.

Les sédiments marins du Crétacé supérieur / Eocène sont généralement considérés comme un aquifère peu productif. Les eaux souterraines dans les sédiments aquatiques sont généralement confinées. L'étendue des couches de grès de perméabilité supérieure n'est pas bien définie, en raison du manque de données de forage. Les débits moyens du forage sont d'environ 7 m³/heure. Les valeurs de transmissivité ont été rapportées entre <1 et 800 m²/jour, avec une moyenne de 170 m²/jour. Les sédiments portant de l'eau ont une épaisseur allant de moins de 100 m à plus de 400 m. Les forages sont typiquement forés entre 110 et 165 m de profondeur, avec un maximum de >500 m. |

Généralement considéré comme un aquifère peu productif. | La qualité de l'eau est généralement médiocre, avec des salinités élevées signalées, en particulier dans les régions occidentales où les eaux souterraines sont considérées comme saumâtres. | |

| Aquifère quaternaire / Terminal continental

Aquifère non consolidé - Productivité élevée |

La formation des terminaux continentaux et les dépôts quaternaires sus-jacents sont en continuité hydraulique, et sont généralement considérés comme un aquifère unique à plusieurs couches. L'aquifère se compose de vastes plaines alluviales avec des eaux de surface permanentes et des zones d'inondation étendues.

Plusieurs zones peuvent être distinguées dans ce système aquifère:

Les débits des forages varient généralement de 8 à 23 m³/heure, mais peuvent dépasser 100 m³/heure dans les couches les plus productives. La transmissivité est généralement signalée entre 25 et 500 m²/jour, mais peut atteindre> 4000 m²/jour sous certaines conditions. Le stockage est généralement de l'ordre 10-4. Les aquifères non consolidés ne sont pas confinés et peuvent atteindre une épaisseur allant de moins de 100 m dans la partie ouest du delta intérieur à 1000 m dans la zone axiale du fossé de Gao. La profondeur de la nappe phréatique peut varier entre 0 et> 80 m au-dessous du niveau du sol. Les forages sont généralement forés à des profondeurs de 50 à 150 m. |

Pas de problème important de quantité d'eau souterraine. L'aquifère est très productif et reçoit une recharge abondante | Pas de problèmes majeurs de qualité de l'eau souterraine. L'eau dans la région du fossé de Gao est moyennement minéralisée; La minéralisation est faible ailleurs. |

Aquifères roches sédimentaires consolidées - Ecoulement de fracture

| Les aquifères désignés | Description générale | Problèmes de quantité d'eau | Problèmes de qualité de l'eau | Recharge |

| Roche métasédimentaire d'Infracambrien

Aquifère fracturé sédimentaire - Productivité modérée à faible |

Les métasédiments Infracambriens contiennent des quantités variables de schistes à faible perméabilité, situés dans la région sahélienne où la recharge des précipitations est relativement faible. Les aquifères Infracambriens sont donc discontinus et associés à des fractures dans les couches de grès et de calcaire plus compétentes. Ils sont généralement semi-confinés.

Les débits moyens du forage sont compris entre 6,5 et 8 m³ / h; Des débits de plus de 10 m³ / h peuvent être obtenus dans des couches de calcaire ou de grès fracturé karstifiés, en particulier lorsque la recharge est augmentée par les entrées des eaux de surface. La transmissivité est généralement inférieure à 20 m²/jour, bien qu'elle puisse varier entre <1 et 80 m²/jour. Les aquifères d'Infracambrian peuvent avoir jusqu'à 120 m d'épaisseur. Les profondeurs moyennes des nappes phréatiques se situent à environ 40 m au-dessous du niveau du sol, mais des profondeurs maximales de 96 m ont été signalées et des profondeurs minimales de 20 m sont souvent constatées lorsque l'aquifère est rechargé par des eaux de surface. Les forages sont généralement forés à une profondeur de 70-100 m, mais peuvent atteindre 200 m de profondeur dans certaines zones. Les taux de réussite de forage dans les aquifères Infracambriens sont généralement inférieurs à 50%. |

Les débits sont généralement faibles, mais les aquifères d'Infracambrian sont considérés comme une ressource renouvelable en raison de la recharge active du fleuve Niger. | Les eaux souterraines sont généralement minéralisées, avec un pH légèrement basique. | Les aquifères sont rechargés par les eaux de surface du delta intérieur de la rivière du Niger. |

| Roche sédimentaire cambrien

Aquifère fracturé sédimentaire - Productivité élevée à modérée |

Les caractéristiques hydrogéologiques de cet aquifère sont déterminées par la présence de schistes à faible perméabilité dans la séquence sédimentaire et la fréquence et le caractère des intrusions de dolérites souvent massives. L'écoulement des eaux souterraines se produit principalement dans les fractures dans les couches de grès et de calcaire.

Les débits moyens des forages sont d'environ 6 m³/h, avec une valeur maximale déclarée de 90 m³/h. La transmissivité varie entre <0,01 et 450 m²/jour, avec une moyenne d'environ 20 m²/jour. Le stockage est généralement d'environ 10-5. Les aquifères cambriens sont généralement semi-confinés. Les horizons fracturés ont une épaisseur d'environ 40 à 45 m avec des afflux importants généralement entre 20 et 40 m de profondeur. Les niveaux d'eau de repos sont généralement plus profonds au nord et à l'est. Les forages sont généralement forés à une profondeur de 50 à 80 m, avec une profondeur maximale de 242 m enregistrée. Les taux de réussite de forage dans les aquifères cambriens sont généralement inférieurs à 50%. |

Les eaux souterraines dans les aquifères cambriens sont considérées comme une ressource renouvelable en raison de la recharge active provenant des dépôts alluviaux. | Les eaux souterraines sont généralement très minéralisées et peuvent avoir une salinité élevée. | La recharge préférentielle se produit à travers des fractures provenant des dépôts alluviaux sus-jacents. |

| Aquifère sédimentaire cambrien (Bassin de Taoudeni)

Aquifère fracturé sédimentaire - productivité probablement modérée à faible |

Peu de connaissance sur l'hydrogéologie de l'aquifère cambrien dans le nord du Mali. Les eaux souterraines sont associées aux caractéristiques karstiques dans les couches de calcaire dans la partie centrale du Bassin de Taoudeni. | L'exploitation est limitée en raison de la mauvaise qualité de l'eau. | Les eaux souterraines sont généralement très minéralisées et ont une salinité élevée. |

Aquifères roches sédimentaires consolidées - Ecoulement intergranulaire et de fracture

| Les aquifères désignés | Description générale | Problèmes de quantité d'eau | Problèmes de qualité de l'eau | Recharge |

| Métasédimentaire d'Infracambrien

Aquifère intergranulaire/fracturé sédimentaire - Productivité élevée |

Dans le sud et le sud-ouest du Mali, les métasédiments Infracambriens forment un aquifère multi-couche et généralement semi-confiné. Les couches de perméabilité supérieures sont généralement associées à la fracturation et sont souvent reliées par un réseau de fractures semi-verticales. Les intrusions de dolérite peuvent augmenter la densité de la fracturation dans certaines zones. Les méta-sédiments sont considérés comme un aquifère à double perméabilité: les couches à faible perméabilité fournissent un meilleur stockage, tandis que plus de couches fracturées ont une perméabilité plus élevée et un stockage plus faible.

Les débits moyens du forage sont d'environ 5-10 m³/h; Cependant, plusieurs forages ont signalé des rendements de plus de 100 m³/h. La transmissivité varie entre <0,1 et 1750 m²/jour, avec une moyenne d'environ 20 m²/jour. Le stockage varie entre 10-7 et 10-1. Les horizons fracturés dans l'aquifère ont une épaisseur d'environ 30 à 50 m, bien que des fractures plus profondes puissent augmenter l'épaisseur de l'aquifère à 80-100 m. Les niveaux d'eau de repos sont moins profonds au sud (généralement 10 à 17 m au-dessous du niveau du sol) et augmentent vers le nord à> 50 m au-dessous du niveau du sol. Les forages sont généralement forés à des profondeurs de 55 à 75 m, mais peuvent atteindre 400 m de profondeur dans certaines zones. |

Les aquifères Infracambriens sont très productifs et sont considérés comme une ressource renouvelable. Ils sont utilisés pour l'approvisionnement public en eau dans plusieurs villes, y compris Sikasso et Koutiala. | Les eaux souterraines ont une faible minéralisation (300 S/cm) et un pH légèrement acide. | Les aquifères métasédimentaires dans cette région reçoivent la plus grande recharge pendant la saison des pluies. La recharge est estimée à 7-20% des précipitations annuelles. |

Aquifères du Socle

| Les aquifères désignés | Description générale | Problèmes de quantité d'eau | Problèmes de qualité de l'eau | Recharge |

| Les aquifères du Socle - Productivité modérée à très faible | Les aquifères du socle du Mali peuvent être divisés en trois régions avec des propriétés hydrogéologiques différentes. Tous sont généralement semi-confinés.

Les débits moyens des forages varient de 4 à 6 m³/heure, selon la lithologie. La transmissivité moyenne des roches du socle est de 7 m²/jour, avec un maximum de 350 m²/jour et un minimum de <0,1 m²/jour. Le stockage est généralement d'environ 10-4. L'épaisseur de la zone productive varie de 12 à 51 m. Les niveaux d'eau de repos sont généralement entre 8 et 20 m au-dessous du niveau du sol, mais peuvent être aussi profonds que 70 m. Les forages sont généralement forés à des profondeurs de 40 à 80 m, mais peuvent dépasser 200 m dans certaines zones. Les taux de réussite de forage dans les aquifères du socle se situent généralement entre 60 et 80%. |

Les eaux souterraines du socle dans le sud et le sud-ouest ont une faible conductivité (moyenne de 375 uS / cm) et un pH moyen de 7,2 (bien que cela puisse varier entre 5,6 et 8,8). Les concentrations de chlorure et de sulfate sont inférieures à 20 mg / l. Dans les régions de Kayes et Adrar des Iforas, les eaux souterraines sont plus minéralisées, avec des conductivités d'environ 1000 S/cm et 300-8000 S/cm, respectivement. | Les aquifères du socle reçoivent la majorité des recharges pendant la saison des pluies. La recharge est estimée à 7-20% des précipitations annuelles. |

L'état des eaux souterraines

Quantité d'eau souterraine

La recharge moyenne est estimée à environ 5 mm par an, soit environ 16% des précipitations annuelles moyennes. Les processus de recharge varient considérablement selon le pays en fonction de la relation entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Les aquifères peuvent être classés en conséquence dans les catégories de recharge suivantes:

- Les aquifères qui reçoivent en permanence des recharges des eaux de surface (principalement les aquifères non consolidés dans la région intérieure du delta du fleuve du Niger);

- Les aquifères qui se déversent en permanence dans les eaux de surface (aquifères dans le sud du Mali où les précipitations dépassent 1200 mm/an);

- Les aquifères qui sont à la fois rechargés et déchargés dans les eaux de surface en fonction des précipitations (aquifères dans la région de Sudano-Sahel où les précipitations sont de 800 à 1200 km / an);

- Les aquifères qui reçoivent une recharge linéaire à partir des eaux de surface (aquifères dans la région du sud du Sahel où les précipitations sont de 600 à 800 mm/an);

- Les aquifères qui reçoivent une recharge variant dans le temps des eaux de surface (aquifères dans la région nord du Sahel où les précipitations sont inférieures à 600 mm/an);

Les ressources en eaux souterraines au Mali sont en général sous-exploitées et il n'y a pas de problèmes généraux importants avec la disponibilité des eaux souterraines.

Qualité des eaux souterraines

La qualité de l'eau souterraine au Mali peut être divisée en trois grandes régions:

- L'ouest et le sud, qui est dominé par des aquifères de zones fracturées ou altérées, se caractérisent par des eaux souterraines légèrement acides avec de faibles niveaux de minéralisation (<500 micro microSiemen / cm). La frontière occidentale du Mali et de la Mauritanie se caractérise par un nitrate élevé.

- La région centrale du Mali, dominée par les aquifères continentaux et continentaux intercalaires, où les eaux souterraines sont généralement plus minéralisées que le sud et l'ouest (300-1000 microSiemen / cm);

- Le nord et l'est du Mali, où les aquifères reçoivent nettement moins de recharge et les eaux souterraines sont plus minéralisés que dans le reste du pays, les conductivités électriques dépassant habituellement 1000 microS / cm dépassant localement 5000 microSiemen / cm et atteignant 50 000 microSiemen / cm dans certaines parties du Sahara.

Les eaux souterraines ne sont généralement pas affectées de manière significative par les activités humaines. Cependant, des problèmes localisés de pollution urbaine et agricole ont été rapportés, en particulier dans les aquifères peu profonds de zones alluvionnaires et altérées. Les aquifères plus profonds peuvent être vulnérables à la contamination s'il y a eu une connexion hydraulique entre les systèmes peu profonds et profonds.

Utilisation et gestion des eaux souterraines

Utilisation des eaux souterraines

La ressource totale d'eau souterraine au Mali est estimée à 2,7 billions de m³. Le niveau d'exploitation des eaux souterraines, principalement pour l'approvisionnement en eau potable, est considéré comme faible: il est estimé à 66 milliards de m³. Les eaux souterraines sont largement exploitées par des forages et des puits de grand diamètre, dont environ 15 100 forages et 9 400 puits de grand diamètre (information de la Direction Nationale de l'Eau (DNH) pour 2003).

Gestion des eaux souterraines

Les eaux souterraines sont une ressource importante pour de nombreux secteurs au Mali, y compris l'approvisionnement domestique et agricole, l'énergie, les transports et l'industrie. Chaque secteur joue donc un rôle dans la gestion de la ressource.

Jusqu'aux coups d'état de 2020/2021, les institutions suivantes étaient en place :

Le Ministère de l'Énergie et de l'Eau est l'institution principale responsable de la gestion des ressources en eau, y compris les eaux souterraines et les eaux de surface. Il a un rôle statutaire pour protéger et gérer tous les aspects du milieu de l'eau, qui est réalisé par la Direction Nationale de l'Hau (DNH). Les Directions Régionales de l'Hydraulique (DRH) représentent la DNH au niveau régional.

La loi n ° 02-006 (2002) du Code de l'eau prévoit une législation concernant l'utilisation et la protection des ressources en eau, y compris les droits et les obligations de tous les utilisateurs.

Les conseils municipaux locaux sont responsables de la conception, de la mise en œuvre et de l'exploitation des systèmes d'approvisionnement en eau dans leurs régions. Ceci est réalisé grâce à des plans de développement municipal.

Le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, par l'entremise du Département de l'Assainissement, de la Pollution et du Contrôle des Nuisances, est responsable de toute législation relative aux normes d'assainissement et à la pollution.

Deux sociétés publiques des eaux sont chargées de l'approvisionnement en eau potable des zones urbaines et périurbaines : la Société Malienne du Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP) et la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP). La plupart des systèmes publics d'approvisionnement en eau du pays dépendent des eaux souterraines.

Surveillance des eaux souterraines

La Direction Nationale de l'Eau (DNH) est responsable de la surveillance des eaux souterraines.

Un réseau de 230 forages d'observation des niveaux des eaux souterraines a été établi au centre et au sud du Mali par le PNUD entre 1981 et 1991. Dans un inventaire de 2005, le réseau était largement dépassé et hors service. Cependant, le rapport annuel de la DNH pour 2018 indique que les niveaux des eaux souterraines ont été mesurés dans 180 puits d'observation dans le sud-ouest du Mali, dont 95 étaient équipés d'enregistreurs de données automatiques télémesurés ; 20 étaient équipés d'enregistreurs de données automatiques non télémesurés ; et 45 avaient été suivis manuellement (Ministère de l’Energie et de l’Eau, Direction Nationale de l’Hydraulique 2019).

Il n'y a pas de programme national de surveillance de la qualité des eaux souterraines.

Données sur les eaux souterraines

La Direction nationale de l'eau a d'abord développé un Système national d'information sur l'eau (Système d'information national sur l'eau, SINEAU) de 2012 à 2015. Le système est destiné à soutenir le partage de données et d'informations relatives à l'eau, mais on ne sait pas dans quelle mesure il est opérationnel.

Une base de données centralisée, le Système informatique de gestion des ressources en eau du Mali (Système informatique de gestion des ressources en eau du Mali, SIGMA) est utilisée par la DNH. Il a été créé pour la première fois en 1986 et a traversé des périodes d'utilisation active et inactive (African Development Fund 2003). Il stocke des informations sur le type de point d'eau et de pompe (par exemple, forage, puits creusés à la main, pompe à main) ; si le point d'eau fonctionne ou non ; et s'il y a une contamination connue. En 2008, il a été signalé qu'il y avait environ 19 000 forages et environ 10 000 puits creusés à la main. Aucune information géologique sur les forages n'est pas disponible, mais il existe de bonnes informations sur le niveau d'eau souterraine (statique) dans les forages et les puits artisanaux. L'information sur les principaux paramètres inorganiques de la qualité des eaux souterraines, mesurée au moment du forage, est également enregis

Par ailleurs, un inventaire des points d'eau a été lancé en 2015 avec l'appui de plusieurs partenaires, appelé Inventaire National des Points d'Eau au Mali. Dans le cadre de ce projet, les données des points d'eau sont disponibles publiquement dans un Atlas des points d'eau modernes du Mali en ligne.

Les aquifères transfrontaliers

Le Système Aquifère d’Iullemeden (SAI) est partagé par le Mali, le Niger et le Nigéria sur une superficie de 500 000 km². Le projet "Gérer les risques hydrogéologiques dans le système Aquifère d’Iullemeden SAI ", mis en œuvre par l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), a amélioré la compréhension générale de ce système aquifère grâce au développement de plusieurs outils, y compris une base de données sur les eaux souterraines, un modèle mathématique et des cartes thématiques. Il a également élaboré un protocole d'accord entre les trois pays concernant la gestion des ressources en eau des IAS.

Le bassin sédimentaire de Taoudeni / Tanezrouft, qui est partagé entre le Mali, la Mauritanie, l'Algérie et le Burkina Faso, fait également l'objet d'une étude transfrontalière: «Gestion concertée et intégrée des ressources en eau dans le système aquifère Iullemeden, Taoudéni / Tanezrouft et Niger River "(GICRESAIT).

Pour de plus d’informations générales sur les aquifères transfrontaliers, veuillez consulter la page de ressources des aquifères transfrontaliers (en anglais).

Les références

La majorité des références ci-dessous, ainsi que d'autres liées à l'hydrogéologie de l'Algérie, peuvent être consultées à travers l’Archive Africaine de Littérature sur les Eaux Souterraines.

Références clés en géologie

DNGM, BRGM. 1981. Notice explicative au 1:1 500 000 de la République du Mali.

DNHE. 1990. Projet MLI/84/005 : Synthèse Hydrogéologique du Mali. Département de la Coopération Technique pour le Développement (DCTD).

REICHELT R. 1972. Géologie du Gourma (Afrique occidentale). Un « seuil » et un bassin du Précambrien supérieur. Stratigraphie, tectonique, métamorphisme- Mémoire BRGM n° 53.

TRAORE AZ. 1985. Géologie et hydrogéologie des plateaux mandingues, Mali, (Région de Koula Nossombougou) Thèse 3ème cycle, Université Scientifique et Médicale de Grénoble, France

Références clés en hydrogéologie

Banque Africaine de Développement.. 2003. Republic of Mali Rural Drinking Water Supply and Sanitation Programme: Appraisal Report. Infrastructure Department Central and West Region (OCIN), Septembre 2003.

DNHE. 1990. Projet MLI/84/005 : Synthèse Hydrogéologique du Mali. Département de la Coopération Technique pour le Développement (DCTD).

DNHE. 1990. Projet PNUD/DCTD/MLI/90/002 - Direction Nationale de l'Hydraulique et de l'Energie: Atlas Hydrogéologique du Mali.

Ministère de l’Energie et de l’Eau, Direction Nationale de l’Hydraulique. 2019. Rapport annuel d’activités 2018, version definitive.

SAAD KF. 1970. Étude hydrogéologique de l’Est du Mali. UNESCO/Mali N° de série 1856/BMS.RD/SCF Paris, mai 1970; Janvier 1967-Décembre 1969.

Revenir aux pages d'index:

l'Atlas de l'eau souterraine en Afrique >> Hydrogéologie par pays